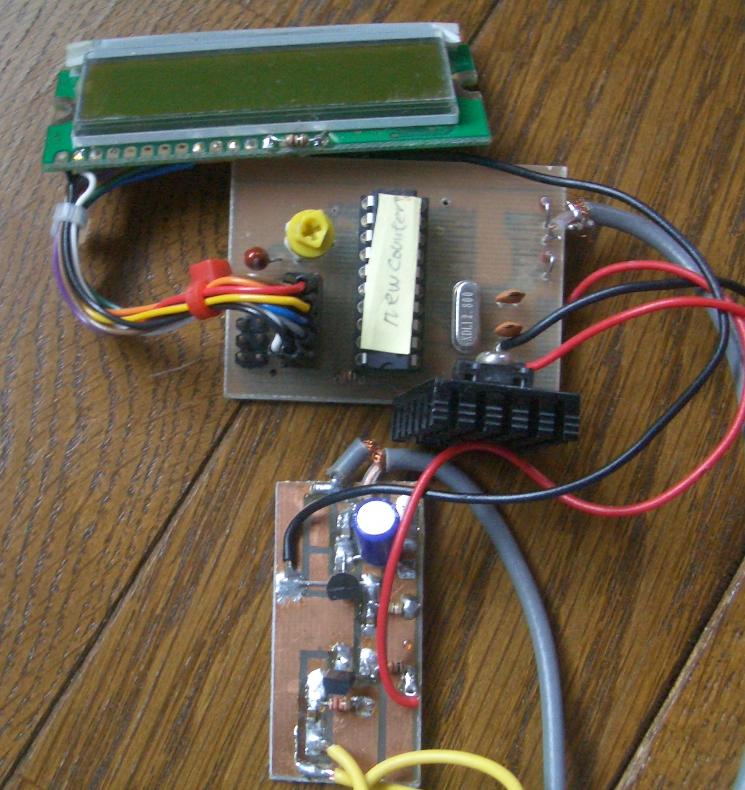

20ピンのマイコンチップとTCXO(温度補償クリスタル発振機)それにLCDへの10ピンコネクタ、プログラムライタとの6ピンコネクタ、他は3端子電源回路くらいのものなので穴あき汎用ボードで十分と何のうたがいも持たなかった。見方の甘さに反省。

若いころ6800系やZ80など8ビットマイコンをいじり始めたころ汎用ボードではデータ線、アドレス線などの配線数が非常に多く、結局エッチングでプリント基板をつくることになった。その同じ轍をふんでしまった。部品が少ないが必要とする配線数はけっこう多い。丸1日かかって誤配線しないように神経を集中し、リード線を数十本はんだ付けしていくのは拷問以外の何物でもない。いくらM傾向のある人間でも耐えられない。第一、目がショボショボになる。しかし始めたからにはやめられないのでGDM納入品は穴あき汎用基板で作った。

反省しながら考えた。カウンターとはいってもプリアンプ、プリスケーラ以外はマイコンの発振回路と電源、LCDとプログラムライタへのインターフェイス。これってどんな回路でも同じでは。ならばこの部分をパターン化すれば何にでも使える、仕様はソフトで決めれば良いのだから。当たり前だが。

今時だからCADでパターンを書いて熱転写で生基板に移しこむ、そしてエッチングということになる。パターンが生基板よりずっと小さければコピーペーストで何枚か同時にエッチングしてしまおう。LCD表示用と7セグLED表示用の2種類をパターン化し、数枚ずつ作った。LCDは他のカウンターに7セグはこのGDMの電源に使う006P型のNiH電池の充電器に使い、端子電圧と充電時間を監視させた。これってドロナワの典型であるが。もう1つはゴーヤの水やりタイマーにしている。LCDも16行1桁の安いものを売り出したので活用の幅は広がりそう。

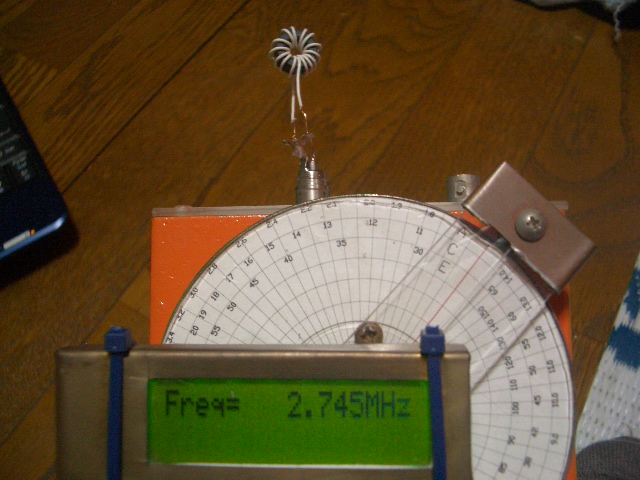

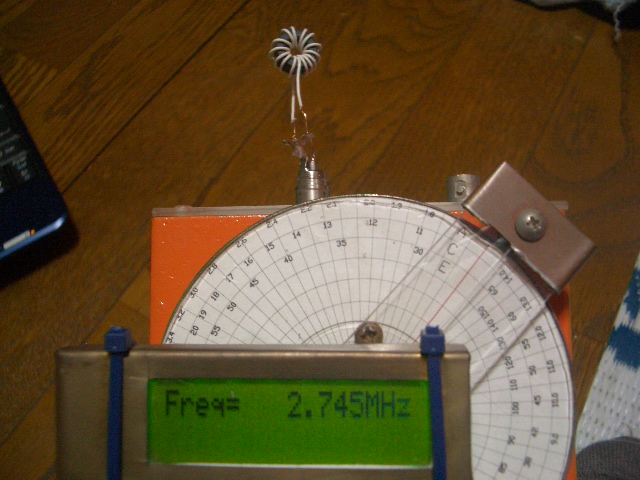

閑話休題。カウンター本体は出来上がり、DDSなどの信号を入れて正確に表示することを確かめたが、まだ、プリアンプとプリスケーラが残っている。

GDMの発振出力からプリスケーラに入力する間にP-Pで5Vまで増幅するとなると20数dbは必要になる。CMOSインバータの手軽なアンプも試みたが全然ゲインがたりない。オーソドックスにFETとTrのディスクリートアンプを作った。アナログ回路の復習、しかし200MHz近くまでゲインが一定とはならない。こんなときに昔使った1651Gなどの広帯域アンプがあればなあと思うことしきり。しかし今では売っていないだろうし手持ちはずべて使ってしまった。と思っていたら、秋月でまだ売っているのを知ったのは最近。※今は無くなりもっとパワフルな1659Gを売っている。

プリスケーラは汎用の74HVC4040。2.54mmピッチのDIPはないそうで、象に踏まれたようなハーフピッチ(1.27mm)の平べったいヤツ。当然普通の穴あき基板には取り付けできない。ハーフピッチ専用の基板を買う。ICより高い!のでパターン化するときは表面実装のハーフピッチIC1個分のパターンを書いておいた。しかし、ハーフピッチくらいなら何とかなるが、0.65mmには難儀する。もうそんなに小さくしないで。

カウンターも動き出し、GDMは完成、アンテナの調整やコイルの同調に活躍している。おまけとして、バリコンを最大に引き込ませ(容量値がわかっているから)コイル端子に未知のコイル、たとえばジャンクのトロイダルコイルをつなぐと、その時の発振周波数からインダクタンスが計算できる。f=1/(2π√LC):C=430PF/2

オートアンテナチューナーのキットを組み立てるとき、いやになるほどトロイダルを巻いたが確認に重宝した。

インピーダンスブリッジはアンテナのRとjXがわかり便利。マッチングが手探りでなくなった。

課題、消費電力が大きいので直ぐに電池を消耗してしまう。メーター照明を派手派手しい電飾にしたせいなのだが。単3型のNiH電池を背負わせるか検討中。

へ戻ります。

へ戻ります。

へ戻ります。

へ戻ります。