昔からアマチュアの実験、工作の良き測定器、安価で自作しやすいディップメーター。真空管からFETになって電池駆動ができるようになりアンテナの共振点、コイルの同調点、簡易SGがわりにと便利に使ったものだった。最近ではアンテナアナライザなる便利な物があるが値段も良いので簡単には手に入らない。

ジャンク箱の奥から40年近く前に作ったFETディップメーターが出てきた。中を開けてみると稚拙なはんだ付けで高価だったFET、MK10を1個使ったコルピッツ発振回路。しかし今では手に入らない頑丈な受信用の430PF×2のバリコンを見ているうちにレストアしてみる気になった。 コイルセットはどこかへいってしまったので新たに巻くことにし、バリコン、文字盤の糸かけプーリーとケースは生かすことにした。

調整はゼネカバ受信機でやれば良いが、今時文字盤にたよるのも芸がない。信号出力を外部カウンターで測定も考えたが機動性にかける。小型のカウンターを内蔵させることにしたが、秋月のカウンターキットはもう売っていない。貴田電子のカウンターでも買うか悩んだが、WebでAVRマイコンでカウンターが作れるとのこと、しかもプログラミングはBASCOMという高級言語でできるらしい。マイコン素子は百数十円。手を出しこまねいていた組み込みマイコンの世界へ足をつっこむことになった。(続きはカウンター編へ)

部品を全部はずしへこんだケースを叩き出して表面を磨き下塗り塗装、中塗りと仕上げていきレタリングをして仕上げ。

メーターはある程度の大きさの物にし、LEDのバックライトをつけた。しかし本体よりもバックライトで電流を食うので考え物だが便利なのではずせない。

コイルは透明のビニパイプに巻きつけ、RCAコネクタで差し込む。Excelで測定周波数範囲とバリコン容量からコイルのインダクタンス、巻き数を計算した。

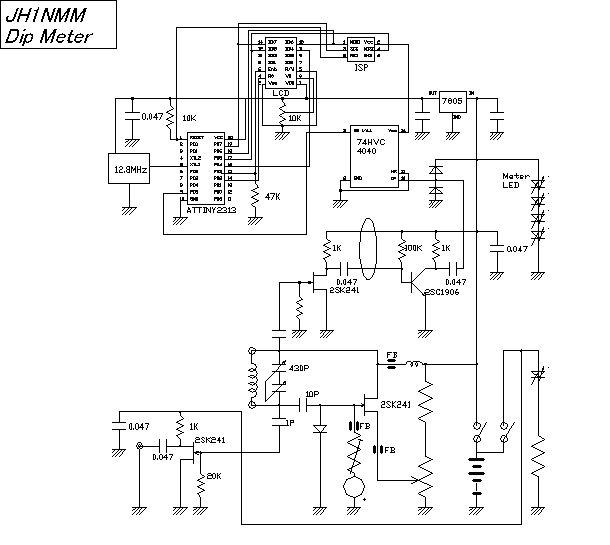

回路は2SK241を使ったコルピッツ発振回路、これに発振出力の外部提供用に2SK241のアンプをつけた。アンテナインピーダンスブリッジに信号を供給するときに便利。

ユニバーサル基板に回路を組み込んでバリコンの上部に最短距離で設置する。アンプは両面基板にランドを削って製作しBNCで外部へ出力する。組んでみると発振出力が弱い。試行錯誤の結果、電源側のRFCの影響が大きかった。カットアンドトライ、結局昔に使っていたTV用ピーキングコイルを使った時が最も発振が強くなった。回路図に表れない実装技術。

1.6MHzから150MHzくらいまで発振するようになった。コイルの名盤入れやダイヤル盤のCADの用意をしてカウンターの出来上がりを待つ。

へ戻ります。

へ戻ります。