周波数カウンターはオシロと並んで高値の花の測定器であった。IC数十個で組み立てる気にもならなかったころ、秋月からキットが発売され高価だったけれども無理して手に入れた。1200MHzATVをいじっていたころである。

1ヶ月くらいかけてコツコツ組み立てたカウンターは専用LSIにECLのプリスケーラー、周辺ICとアナログアンプで構成されたゴテゴテのハードウェアであった。アナログアンプの高ゲイン化と発振になやまされながらも周波数直読とはこんなに便利な物かと実感、現在でも現役で使用している。

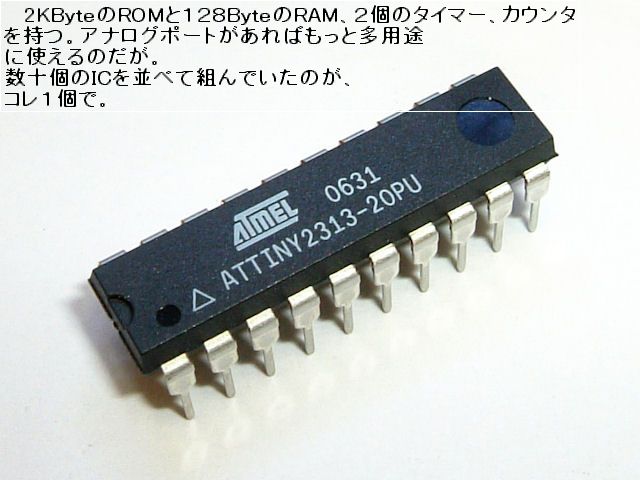

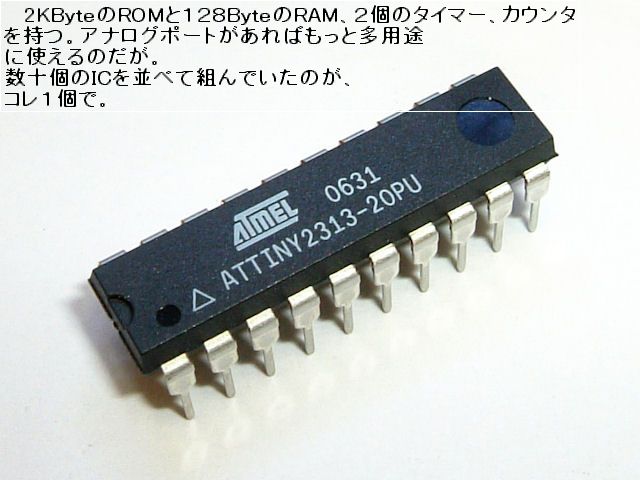

ディップメーターもカウンターがつけば便利だろうなと思い、Netを調べると自作例が出てくる。カウンターは秋月のキット使用とあるが、プリスケーラLSIが手に入らなくなったころからこのキットは発売されていない。貴田電子のキットを見るとLSI3個で構成されている。汎用ロジックとAVRマイコンである。

さっそくNetで調べるとマイコンで周波数カウンターを作る事例がいくつかある。しかし、ハードは作ってもプログラムをコピーして内容もわからずでは作る気にはならない。第一デバックや改造ができないではないか。アセンブラを勉強して何千行ものコーディングを行うのか。ため息がでる。

ひとつの記事が目に留まった。Simple Counter プログラムは数十行、しかも解読しやすいWindowsのVBライクだ。こんな簡単なプログラムで動くのか。でも出力先のLCDの設定は・・・命令1つ、あとはLCDのコントローラーがやってくれる。目からウロコであった。

でもツールは。メーカーから無料のプログラマ、コンパイラ、デバッガが一つになったユーティリティーが公開されている。マイコンチップは百数十円、開発環境は無料、LCDは高いが他は全部で千円にもならない。あとはPCとマイコンとをつなぐインターフェイスを作るのみ。

汎用ロジックICを組み合わせて作ることがマイコン1個で置き換わる、そんな時代の流れを横目でみていたが、思い切って手を出してみるか。

プログラムライタはPC内で製作、デバック、コンパイルが終了したオブジェクトプログラムをマイコンのUVメモリに書き込むソフト。ハード的インターフェイスにはPCのプリンタポートを利用したものが最も簡単で電圧レベルを補正する抵抗数本でできるらしいが、ノイズに弱いとのことなので、ICバッファを備えたものを作り始めた。書き込み制御はPCのライタプログラムで行う。穴あき基板で組み立ててPCを接続、マイコンを差し込んでライタプログラムを起動する。うまくいけばマイコンの種類を判別認識するはずだ。

楽勝・・・ではない。ATtiny2313の認識がでない。25ピンのプリンタポートの誤配線発見。ついでに基板内を再チェック、幾つか誤配線発見。これでOK。でも認識しない。簡単なライタに1ヶ月もかかっている。使ったPCはWinXPだがライタプログラムはWin98で動作確認とある。NT系では動かないのか、ビンゴだった。

WinXP等NT系ではアプリケーションが直接ハードウェアにアクセスすることを許さない。パッチを当てトライ。でも認識しない。ヤケクソでバッファICを通さず抵抗のみでPCとマイコンをつないでみた。あっさり認識。あれ・・・誤配線でICに過電圧を加えて壊したようだ。

バッファICはソケットを付けずに直接はんだ付けしていた。作り直す気にならず、大阪日本橋の共立電子のUSBライタを買うことにした。

NetbookPCでプログラムできると便利だがプリンタポートがない。USBで使えるこのライタは低価格でプログラムライタソフトも付属する。ブレッドボードでLED点滅の簡単な回路を組んで到着を待っていたライタを接続、ATtiny2313を認識、テストプログラムを書き込む、書き込んだプログラムを直ぐ読み出し、一致するかベリファイ・・・OK!マイコンをリセットするとLEDが点滅を始めた。やった成功!長いトンネルの先に光が見えた。

へ戻ります。

へ戻ります。

へ戻ります。

へ戻ります。