インターフェイス、こういったモノをいじる時は接続相手の素性を知るのが何より大切。特に今回のようにリグとPCの仲立ちをする時は神経をつかう。それに加え、情報の伝達方向が送信と受信で真逆になるし、加えてRS-232CでのPTT制御だとかCWのキーイングだとかいろいろ入ってくると、頭がゴチャゴチャになる。そして、DサブやDINコネクタなどはオスとメスとで接続図がひっくり返るのでますます複雑。深呼吸をして始めよう。

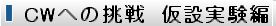

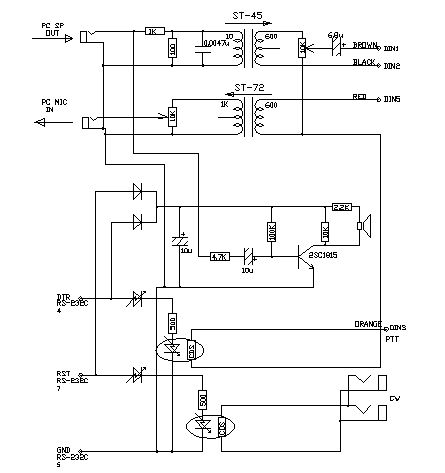

回路構成はDIN5番ピンより受けた受信信号を600Ω:1kΩのトランスで受けVRでしぼり、PCのマイク端子に接続する。PCのスピーカー端子より出力した送信信号はアッテネータで減衰し、10Ω:600Ωのトランスで受け、VRでしぼってDIN1番ピンに渡す。

RS-232Cではデータの送受は行っていない。Dサブ4番ピンのDTRでPTT制御を行う。フォトカプラを通してDIN3番ピンに接続する。この際、フォトカプラの入力側にLEDを直列にいれ、PTTのモニターとする。Dサブ7番ピンのRTSでCWのキーイングを行う。同じくフォトカプラを通してリグのCWキー入力へ接続するために3.5Φプラグに接続する。3.5Φプラグはもう1つ並列にして、マニュアルキーからのキーイングも可能とする。やはりフォトカプラと

LEDを直列に入れてCWのモニターとしている。

Pcからのスピーカ音が聞こえなくなるのでトランジスタを使ったモニタを内臓し、小さなスピーカをならしている。電源はRTSとDTRのORでとっているが、RS-232Cは1,0の電圧規定が大まかなので期待していると裏をかかれる。 移動運用時は測定器なんぞは持っていかないので、これらの光と音のモニターがトラブルシュートの強い見方になってくれる。

製作に入る前に、メモ書きでよいから全体回路図と必要なコネクタのピン配置、リード線の色そして信号の流れを書いておくことが必要、と反省している。毎度毎度なのだがどうして同じ轍をふむのだろう。

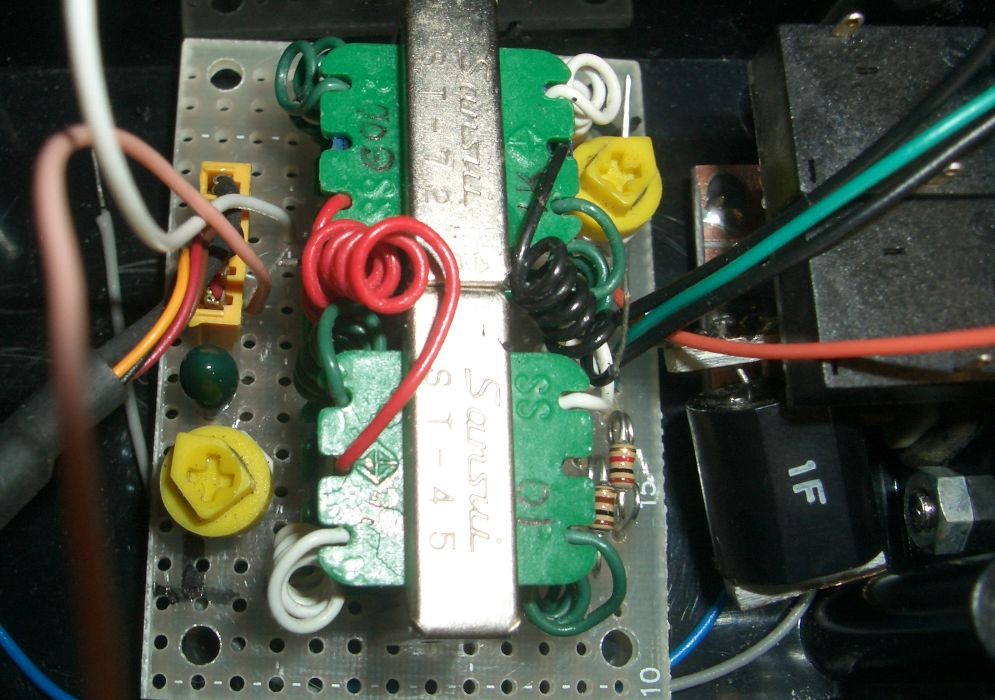

トランスも送信と受信でインピーダンスが違う物を使っているので1次と2次もわかりにくいのでサインペンで書き込んでおいた。

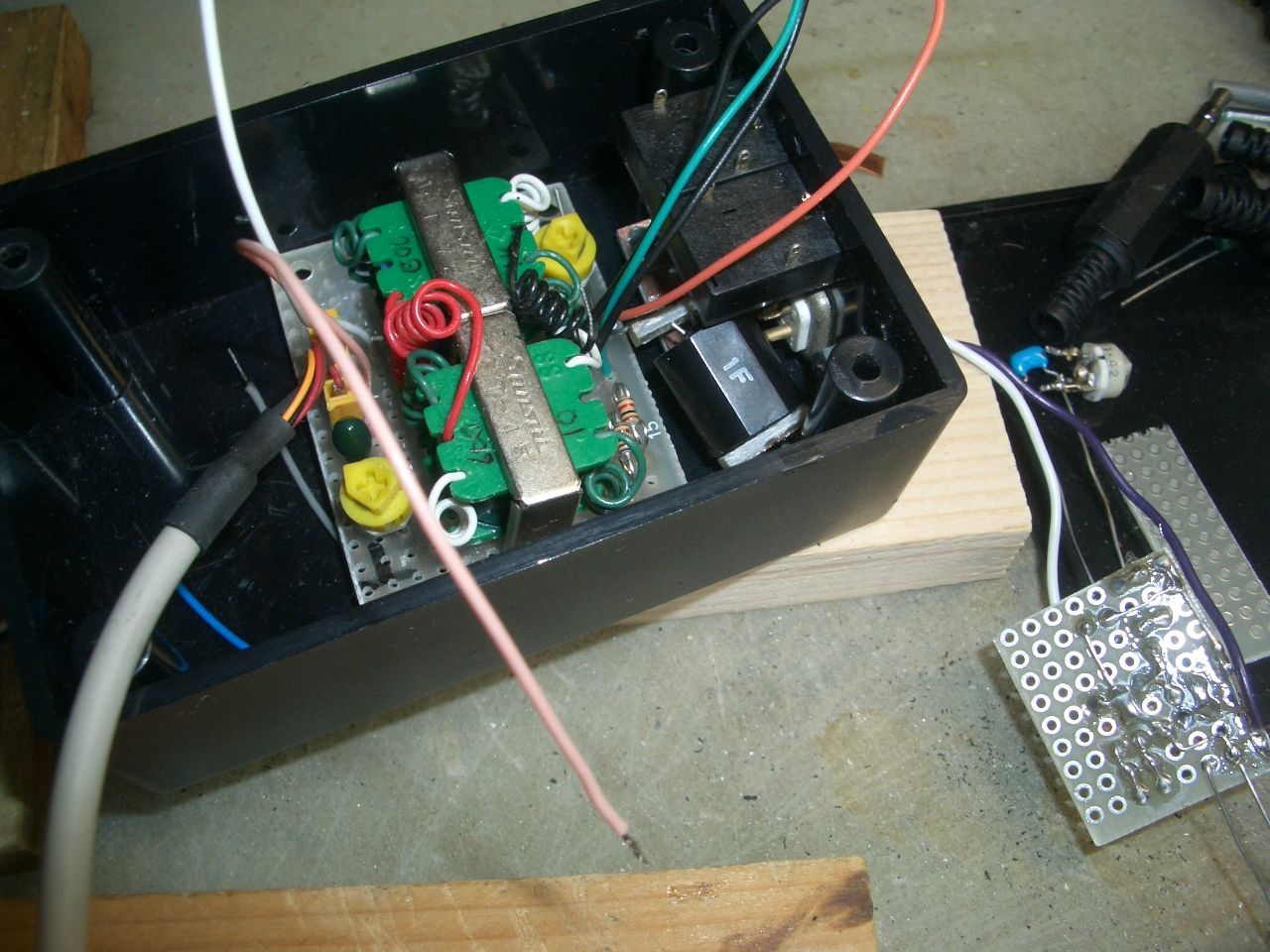

ケースは必要十分で少し余裕がある程度の大きさのプラケースにした。大きいほうが作りやすいが、移動運用もあるので。

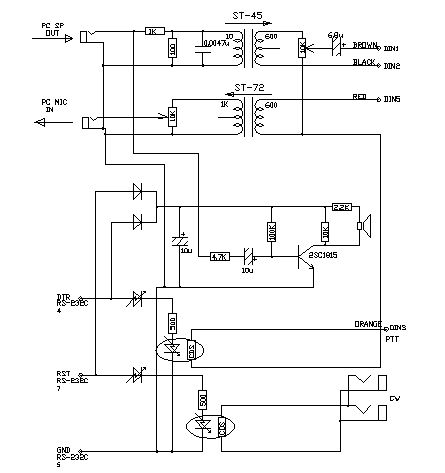

やはりRS-232CのDサブコネクタの穴あけから始めた。接続時を考えるとかなり場所をとる。穴あき基板にメインの部品となるトランス2個を取り付け、アッテネータやVRをとりつけた。DINコネクターからくるケーブルを接続する。入力と出力を間違えないよう気をつけているつもりだったが間違えた。リグからの出力はPCへの入力になり、PCからの出力はリグへの入力になる。この双方向と、PTT、CW制御がからみ分けがわからなくなる。そんな時はコーヒーブレイクが必要。いや、風呂掃除をしながら頭を整理。

直流の絶縁を建前にしているので導通テストにテスターは使えない。1000Hzの信号を入力側から入れて出力をオシロで観察する。信号が通っていれば取りあえずOK。

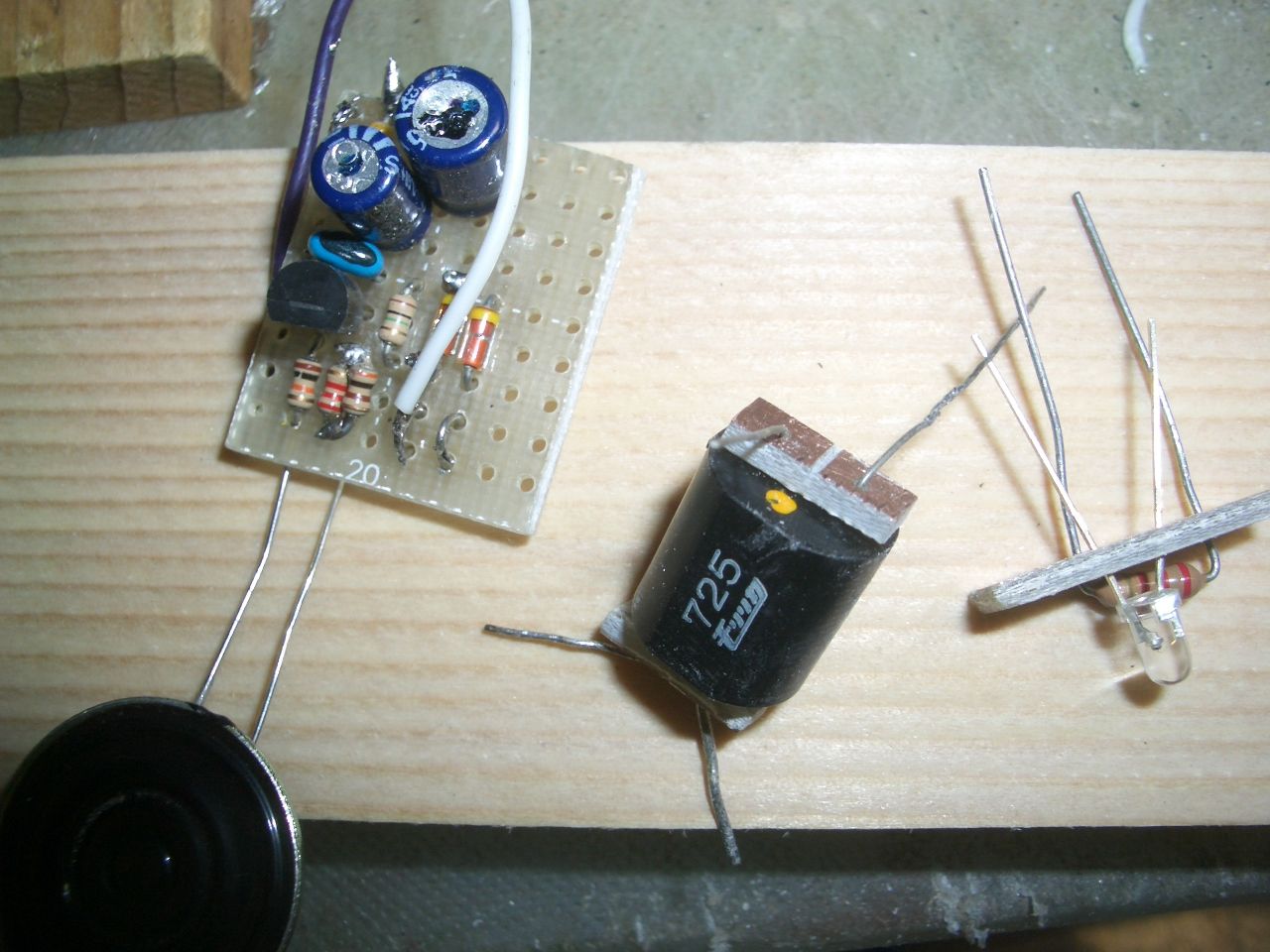

PTTとCW制御のフォトカプラとモニタ用LED、電流制限抵抗を基板の小片に組み合わせる。入力に+12Vをかけて出力側の抵抗値が減ればOK。このとき、実際のリグに接続し、PTTとCWが動作するか確かめる。しかし後になって、電流制限抵抗が大きすぎた、いやRS-232Cの電圧が思ったより低かったので、すっかり組み終わった後のテストでPTTが働かないことが判明、その後CW制御のフォトカプラのはんだ不良が判明、そんなこんなで組み立てバラシを数回繰り返す。ひたすら根気。

DSCWを起動する。受信はそれなりに解読するレベルにVRを調整、送信はキーボードで打った文字を順にキーイングしている。PSK31はF12を押すと発信音がモニタスピーカから聞こえた。キーボードをたたくと発信音の位相が変わっている。リグにつないでALCが振れない程度までVRでレベルを下げる。