ブレッドボード(パンこね台)は便利なもので、はんだ付けなしで実験回路を組める。PCと無線機の接続インターフェイスは両者のメンツを立ててやらないとへそを曲げるので、最初から机上で回路図を書いてもその通りにはいかない。そんな時このパンこね台は持ってこいだ。

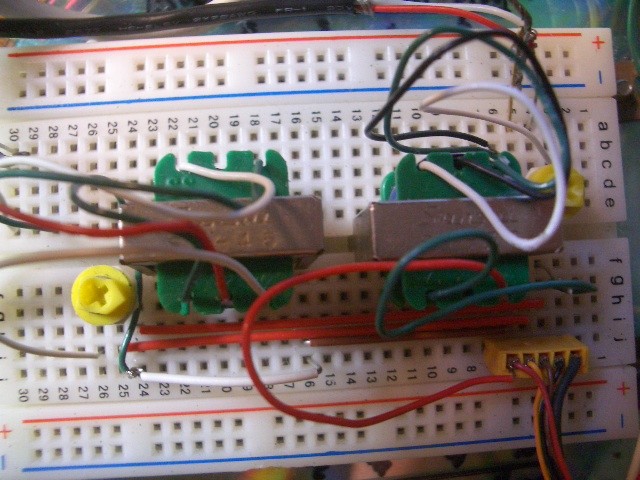

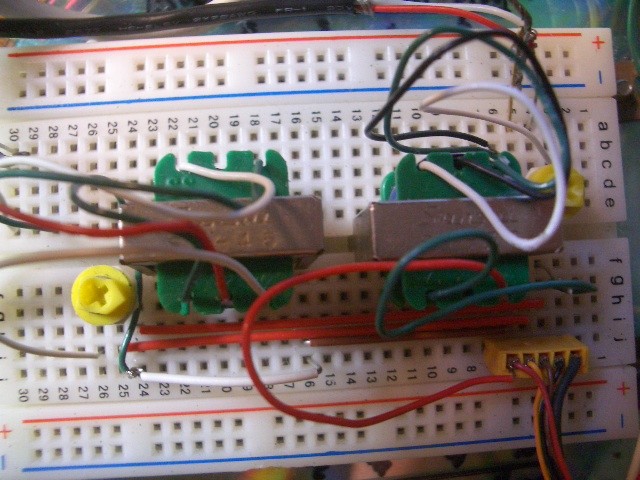

無線機のデータ端子のミニDIN6コネクタはマウスのケーブルを利用。6ピンだけれどケーブルが4芯、うまく使う端子につながっていれば・・・そうはうまくいかずコネクタをばらす。トランスのリード線と可変抵抗VR、マウスのケーブルをブレッドボードの穴に突っ込み、ミニDIN6を無線機に差し込む。適当なCW信号を受信する。レベルは1Vp−pはありそうだ。VRでしぼる。PCのマイク端子につなぎ、DSCWで波形を見ながらレベルと周波数を調整。しばらくすると長短を自動認識し、解読しはじめた。

気を良くしてPSK31にもトライする。ソフトは日本語にも対応しているHALPSK31をインストールする。滝のようなウォーターフォールをいう画面とまるい羅針盤のような中で赤い針がいくつか回っている。この赤い針が12時6時で直線に並ぶと同期がとれたことになるらしい。ピロピロした音を受信してみるが羅針盤は回ったまま、使い方もようわからんでいやになったころ、羅針盤が直線に並び、コールサインと”東京都○○区・・・”の文字を解読。その後は羅針盤は回りっぱなし。だいたいピロピロがPSK31かRTTYかSSTVなのか聞いただけではわからないので何の信号を受信しているのか。マイク端子に何もつながないと内蔵マイクで周辺の音を拾って意味不明な文字を表示している。無線機のスピーカーからの音に反応すればそのまま受信できるかもしれない。写真はPCの前で口笛を吹いてみたもの。

この手の情報をNetで調べても適当なものが少ない。この記事も参考にならないことばかり書いているので大きなこと言えないが。PSK31送信までに4ヶ月かかったとか、送信出力がまともに出ないとか。たしかにメーカーの取説にはフォーンとCW以外の運用法についてはほとんど記載がない。しかし、世界には熱心で親切なOMもいる。KK7UQ氏は15ページにわたってインターフェイスから設定法、運用にいたるまで適切に記述している。

http://kk7uq.com/html/download/FT817%20Setup%20RevA.pdf

英文15ページを画面上で読むのはしんどいが、印刷して電車の中ででも読むのはちょうど良い。そのなかでPSK31の送信信号をモニターで聞くとアマチュア的確認になるが、そのためのトランジスタ1個とスピーカーのアンプ回路は電源にRS232C信号を整流して使っていた。なっ、なるほど。

送信電力が出ないという記事が多いので、ブレッドボードにトランス(10:600)と可変抵抗VRを乗せ、データ端子のDATAINに1000Hzの信号を入れてみた。信号現はバラックのDDSセットだがこういうときには便利だ。ケースを作ってアッテネーターをつけてやれば正確なテストオシレーターになるが、また余計な工作が。無線機のALCが振れない程度までレベルを上げていく。CW送信のときの半分くらいのパワーまで上げられた。まあこんなものだろう。